Der Utogrund ist mehr als Schule. Der Nachbarschaft bietet er eine robuste Entlastungsfläche mit ganztägig zugänglichen Sport- und Erholungsflächen. Schulbetrieb und Quartierleben existieren hier gleichberechtigt. Der Ersatzneubau der Schulanlage greift diese synergetische Koexistenz auf, er bewahrt sie als Qualität des Ortes und stärkt dessen Rolle als niederschwelliges Quartierzentrum.

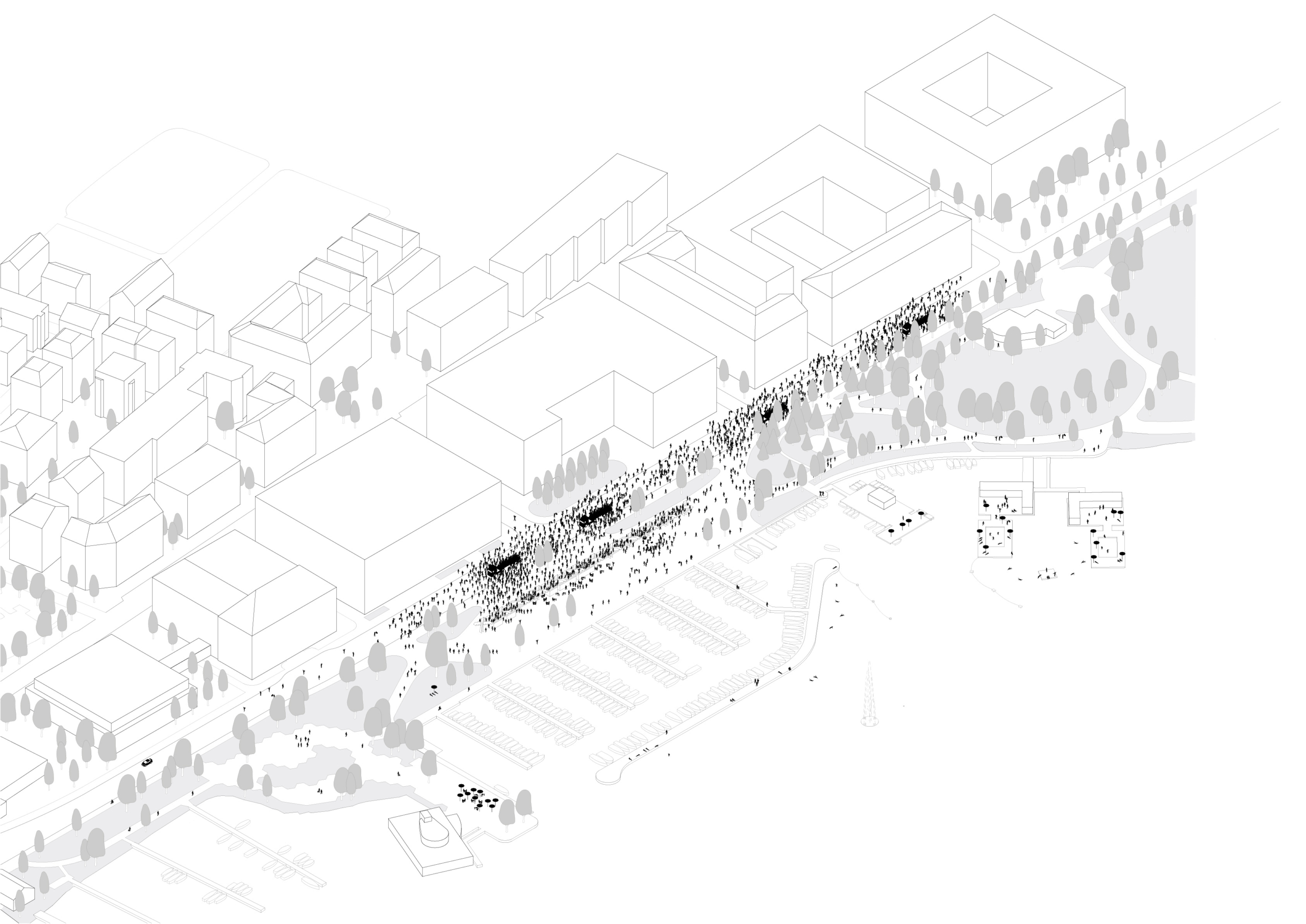

Die Bündelung aller Schulnutzungen in einem Baukörper im Zentrum des Utogrunds optimiert die innerbetrieblichen Abläufe und behält die exponierte Strassenecke für eine quartieroffene Nutzung frei. Die verkehrstechnische Erschliessung der Schule vom nordöstlichen Verlauf der Dennlerstrasse sichert die gefahrlose Zuwegung der Schule. Um den räumlichen und visuellen Durchfluss des Grünraums zu erhalten und ihn nicht durch einen hohen Baukörper zu blockieren, wird das Schulhaus radikal flach gehalten. Zugunsten einer verträglichen oberidrischen Präsenz und der Maximierung der durchfliessenden Aussenflächen, werden beide Turnhallen mit Kraftraum und Nebennutzungen unter Terrain angeordnet und synergetisch an die bestehende Dreifachsporthalle angebunden. Die bewusste Beschränkung des oberirdischen Volumens auf drei Geschosse besetzt die Mitte, ohne sie zu dominieren. Räumlich wie auch visuell verbinden sich die Aussenräume der Letzibadi mit den Sportflächen des Utogrunds und finden ihr stadtseitiges Pendant entlang der Dennlerstrasse – im neu geschaffenen, offenen Quartierpark.

In dieser Abfolge attraktiver Naturräume etabliert sich der Schulbau als integraler Bestandteil des Quartierzentrums Utogrund. Die unter den Obergeschossen zurückspringenden Trakte des Erdgeschosses minimieren den erdgeschossigen Fussabdruck, leiten über runde Ecken die Aussenräume durch den Baukörper, animieren die intuitive Durchwegung und bieten Zugang zu den quartieroffenen Nutzungen der Schulanlage. Im Nordwesten wenden sich Mensa, Bibliothek und Mehrzweckraum dem neuen Park entgegen. Der südliche Bereich bietet Platz für die administrativen Räume der Schulleitung und Lehrerschaft. Im verglasten Durchgang finden beide Trakte zusammen, wo sie sich mit einer doppelten Treppenanlage gegenüberstehen.

Während die südliche Treppe im Erdgeschoss endet, führt die nördliche Treppe weiter in die Untergeschosse und gewährt den Nutzerinnen und Nutzern externer Vereine Zugang zu den Turnhallen. Neben den Garderoben bietet das erste Untergeschoss den direkten Übergang zur bestehenden Dreifelderhalle mit einem gemeinsam genutzten Kraftraum. Im zweiten Untergeschoss öffnen sich die beiden Hallen, welche über ihre Oberlichter entlang der stirnseitigen Deckenflanken mit Tageslicht aus dem Zugangsgeschoss versorgt werden. Das Erdgeschoss entflechtet die öffentlich zugänglichen Bereiche von den intimeren Unterrichtsclustern der Obergeschosse.

Ein hocheffizientes, innen und aussen wahrnehmbares Stahltragwerk bildet die primäre Tragkonstruktion des Neubaus. Mit mehrgeschossigen Zugdiagonalen vereinen sich die Stützen und Deckenträger der Obergeschosse zu einem Raumfachwerk, welches die übergeordneten Tragfunktionen übernimmt. Neben den Auskragungen kann dieses auch die stützenfreien Spannweiten über den Turnhallen und den Versammlungsräumen im Erdgeschoss leisten.

Durch das oben beschriebene Raumfachwerk können Eigen-, Auf-, Nutz und Schneelasten ausschliesslich von effizienten Deckenkonstruktionen über kurze Spannweiten ressourcenschonend in die Stützen und weiter in den Baugrund eingeleitet werden. Die horizontalen Einwirkungen von Wind und Erdbeben werden genauso effizient via schubsteif ausgebildeten Geschossdecken über den Kern sowie die Diagonalverbände in die steifen Untergeschosse geleitet.

Die Ausweitung der bestehenden Grünräume bis an den Strassenverlauf dient nicht nur der urbanen Aufwertung des Utogrunds, sondern sorgt auch für stadtklimatische Verbesserungen. Versiegelte Hartflächen werden auf ein notwendiges Minimum reduziert. Ruderal-kiesige Randbereiche bilden einen sanften Übergang zu den extensiven Wiesenflächen und schaffen ein Gefühl von Stadtnatur.

Naturbelassene Flächen erlauben die Versickerung des Regenwassers. Der dichte Baumbestand des Parks sorgt für sommerliche Abkühlung, Frischluft und bietet gemeinsam mit den Wiesenflächen vielen Kleintieren und Vögeln einen biodiversen Lebensraum. Auch auf dem Dach des Schulbaus gelangen die Schulkinder in eine unerwartet vielfältige Naturlandschaft. Man hört das Summen der Bienen, kann Insekten und Vögel beobachten und findet Orte und Nischen für den Rückzug. Der Lärm auf dem Pausenhof und die Geräuschkulisse der Stadt bleiben im Hintergrund.

Ein grosser Bodenaufbau über der Dachhaut ermöglicht eine hohe Pflanzenvielfalt von Gräsern, Stauden, Sträuchern bis hin zu kleineren Bäumen. Gleichzeitig kann viel des anfallenden Regenwassers im Substrat gespeichert und zurückgehalten werden. In einem Tank unter dem Terrain wird das Wasser gespeichert und kann für die Bewässerung der Pflanzen wiederverwendet werden. Umlaufende, aufgeständerte PV-Module über dem Gründach grenzen den Garten zum Dachrand hin ab.

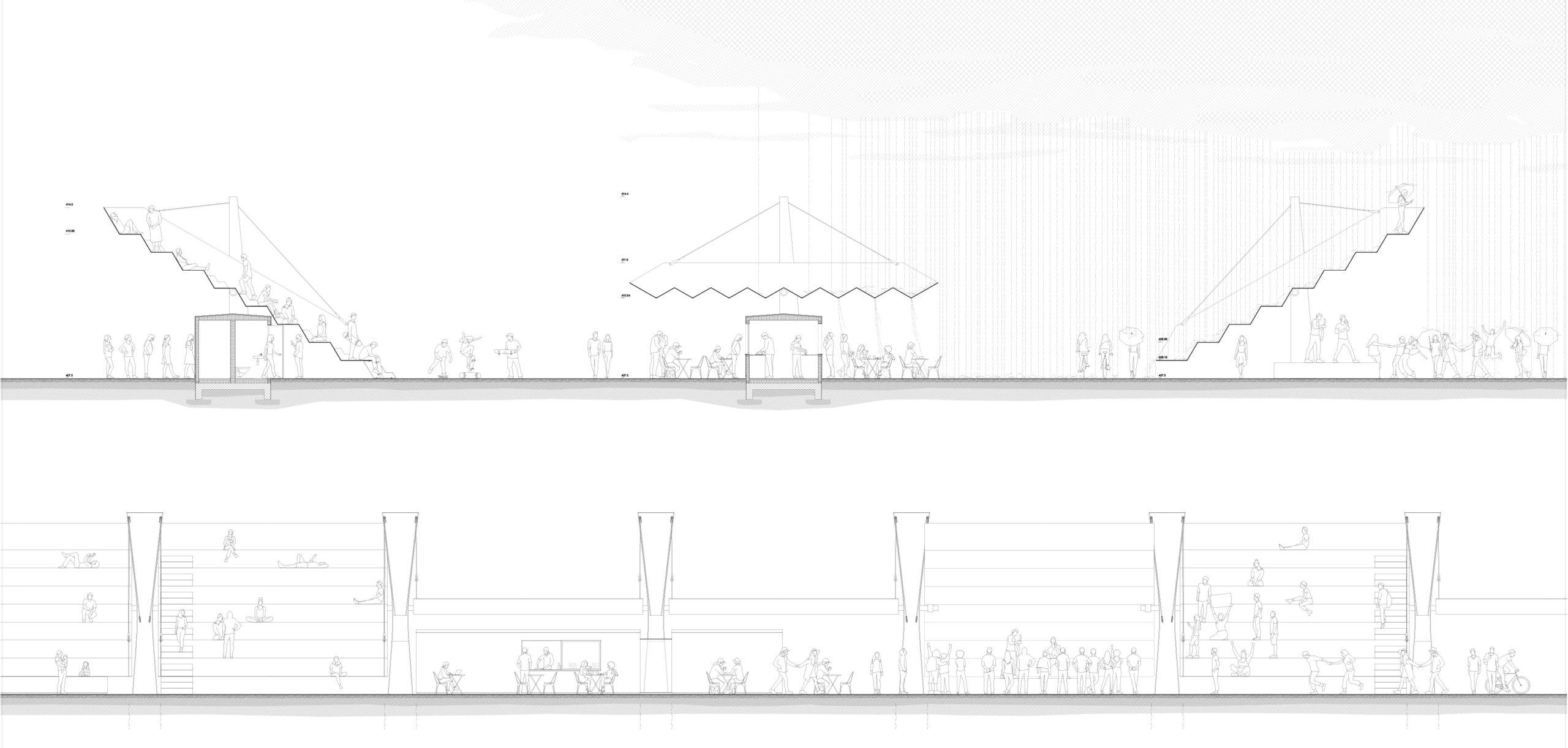

Ansicht

Die Mitte besetzen und die Ränder stärken. Als hybrider Aussenraum artikuliert der neugeschaffene Park den stadtseitigen Auftakt des Utogrunds. In Anlehnung an ortstypische Stadtplätze brechen chaussierte Flächen die Asphaltbeläge im Kreuzungsbereich auf. Der runde Pavillon mit dem ebenfalls runden Wasserbecken markiert den öffentlichen Zugang der Anlage. Das kleine Café mit flexibler Bestuhlung wird zum Treffpunkt der Nachbarschaft. Austausch, Begegnung und Boule lassen diesen Auftakt zum belebten Quartierplatz werden. Von ihm aus führen barrierefreie Wege in die Anlage und leiten durch den Park bis zum Schulbau über. Nutzungsüberlagerungen zwischen Quartier und Schulbetrieb sind durchaus erwünscht. Eingebettet in den Parkflächen liegen verschiedene Spielbereiche und die Allwetterplätze, welche auch ausserhalb der Schulzeiten für die Benutzung offenstehen.

Der baumbestandene Grünraum fungiert als räumlicher und akustischer Filter zwischen Schulanlage und Strasse. Die Umzäunung des Areals bleibt funktional erhalten, wird aber den neuen öffentlichen Freiräumen der Anlage und der Vernetzung des Quartiers gerecht. Bei entsprechender Sportveranstaltung kann zwischen Parkanlage und Laufbahn ein Trenn-Netz eingezogen werden, ähnlich dem System eines Vorhangs entlang weitläufigen Stahlstützen. Dabei können die Parkflächen unabhängig der Veranstaltung uneingeschränkt genutzt werden. Als sinnvolle und akustische Grenze zwischen Sportfeld und Albisriederstrasse bilden die Tribüne und Mauerstücke ein angemessenes Gegenüber zum Schulneubau und der bestehenden Dreifachsporthalle.

AuftraggeberIn

Stadt Zürich

Auftragsart

Offener einstufiger Wettbewerb

Statik

Seforb Sàrl

Landschaftsarchitektur

Mofa urban landscape studio GmbH

© Nightnurse Images

Im derzeitigen Zustand stellt die Hafenanlage Enge einen störenden Bruch in einer Abfolge qualitativer Räume entlang des Zürcher Seeufers dar. Als Parkplatz genutzt, blockiert es den offenen Zugang zum See – und das an einem Ort, der mit dem «Aquaretum», dem «Züri Leu» und den repräsentativen Bauten des Mythenquai ein hohes urbanes Potenzial aufweist. Um dieses Potential zu entfalten, empfiehlt das vorliegende Projekt einen befestigten und nutzungsoffenen Stadtraum: Aus den bestehenden Fusswegen der Uferpromenade erwächst eine offene Platzfläche, die sich als integraler Bestandteil in die Raumabfolge des Seeufers einbettet.

Entgegen den umgebenden Grünflächen bieten dieser Platz jedoch die Möglichkeit einer ganzjährigen und witterungsunabhängigen Benutzung. Kiosk und Züri-WC unterstützen einen niederschwelligen Zugang und erlauben gleichzeitig ein Nutzungsspektrum von Aufenthalt, Aneignung bis hin zum Gross-Event. Dieser polyvalente Stadtplatz schliesst daher nicht nur die stadträumliche Lücke in Zürichs Ufergürtel, sondern auch jene im Angebot des städtischen Lebens entlang des linksseitigen Seeufers.

Im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Installation und nutzbarer Architektur, wird das «Hafendach» zum identitätsstiftenden Attraktor.

Dank diesem wird der Platz zur unverwechselbaren Adresse im Zürcher Stadtbild. Von zwölf elegant taillierten Pylonen hängen elf gefaltete Stahlbleche und addieren sich 3 Meter über dem Platzniveau zu einer Skulptur von 100 Metern Gesamtlänge. Angesichts dieser Dimension wirken die hell gefärbten, 20 Millimeter starken Stahlbleche geradezu papieren. Diese Materialität – kombiniert mit der Horizontalität des «Hafendachs» – verweist bewusst auf die nautische Anmutung des Schiffbaus und stärkt so die Atmosphäre des bestehenden Segelhafens.

Die kippbaren Tribünen sind als reine Stahlkonstruktionen konzipiert. Die Dachsegmente sind durch abgekantete und zickzackförmig verschweisste Bleche gebildet. Durch die so entstehende Faltwerkwirkung kann die 8.5 Meter Spannweite ohne zusätzliche Massnahmen bewältigt werden. Stirnseitig bilden angeschweisste Blechwangen den Abschluss. Diese liegen mittig auf einer kugelgelagerten Stahlwelle auf. Ohne asymmetrisch veränderliche Belastungen befindet sich die Konstruktion somit in einem statischen Gleichgewicht.

Der nötige Lastausgleich und die Stabilisierung wird durch jeweils zwei schräge Seile erreicht, die am Kopf der Pylone umgelenkt und nach unten zu einem Elektromotor geführt werden. Mittels der ersten drei Stufen wird die Tribüne (gekippter Zustand) im Boden verankert und allfällige Schwingungen so eliminiert. Die Pylone werden auf Einzelfundamenten verankert, die mit Injektionsbohrpfählen im Untergrund eingespannt werden.

Die Segmente des Daches sind beweglich an den Pylonen befestigt. Jederzeit können sie aktiviert werden. Die Neigung der Segmente zur See- oder Strassenseite generiert Sitztribünen oder Bühnenrückwände. Die Skulptur gibt ihren Nutzen preis. Die geknickte Untersicht der Stahlbleche wandelt sich zu ergonomischen Sitzstufen. Die Aufkantung der Ränder gewährleistet die statische Höhe, dient aber ebenso als Absturzsicherung der Tribünen.

Aus dem Objekt wird Architektur, und diese vervielfältigt die Möglichkeiten des Platzes: Ohne Aufwand für Transport und Aufbau kann kurzfristig eine leistungsfähige Infrastruktur für Veranstaltungen bereitgestellt werden. Ob für die Streetparade auf dem Mythenquai oder für das Seekino in der Hafenmole, die Neigung der Dachsegmente bietet die benötigten Sitzflächen und dient gleichzeitig als Überdachung für den jeweils rückwärtig zugänglichen Kiosk samt Sanitäranlagen. Deren schmalen, metallverkleidete Holzkonstruktionen sind als minimierte Infrastrukturbauten angelegt und können dank ihrer geringen Breite selbst bei geneigten Dachsegmenten von beiden Seiten aus benutzt werden. Jedes Segment des «Hafendachs» kann individuell gesteuert werden, ohne die Funktionalität der gesamten Anlage zu beeinträchtigen. Dem Platz gewährt dies eine maximale Freiheit für seine Bespielung.

Ausser den Fundamenten der Pylone erfordert die Aufwertung der Hafenanlage keinerlei Erdbewegungen. Obwohl der neue Platz zwei Drittel des Perimeters versiegelt, wird auch dieses Oberflächenwasser dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Entlang dem Uferverlauf sieht die Platzgestaltung eine Auffangrinne vor, welche das Regenwasser gefiltert in den See abgibt. Die punktuelle Bewässerung der Ufermauer bietet Moosen und Farnen einen optimalen Nährgrund. Die Erneuerung der Platzanlage bietet weitere Synergien, um die Ufermauer zum biodiversen Lebensraum aufzuwerten: Durch implementierte Einbauten können wertvolle Lebensräume geschaffen werden. Unter- wie Oberhalb der Wasseroberfläche bieten künstliche «Nischen» seeseitig zugängliche Hohlräume, die von Flora und Fauna besetzt werden können. Brütende Eisvögel und Wasserfledermäuse finden hier ebenso Unterschlupf wie Seefische oder gar Bisamratten.

Diese Umgestaltung der Hafenbefestigung zum stadtnahen Ökosystem bietet ein Experimentierfeld, welches auch auf andere Seebefestigungen übertragen werden könnte. Gesamthaft zielt die Aufwertung des ehemaligen Hafen Enge auf eine symbiotische Entwicklung neuer Lebensräume, in der Menschen, Tiere und Pflanzen in unmittelbarer Nähe koexistieren können.

AuftraggeberIn

Stadt Zürich

Auftragsart

offener Wettbewerb, Neugestaltung Hafenpromenade mit Kiosk und Seewasserzentrale

Gesamtbaukosten

CHF 15 Mio

Statik

Schnetzer Puskas Ingenieure AG

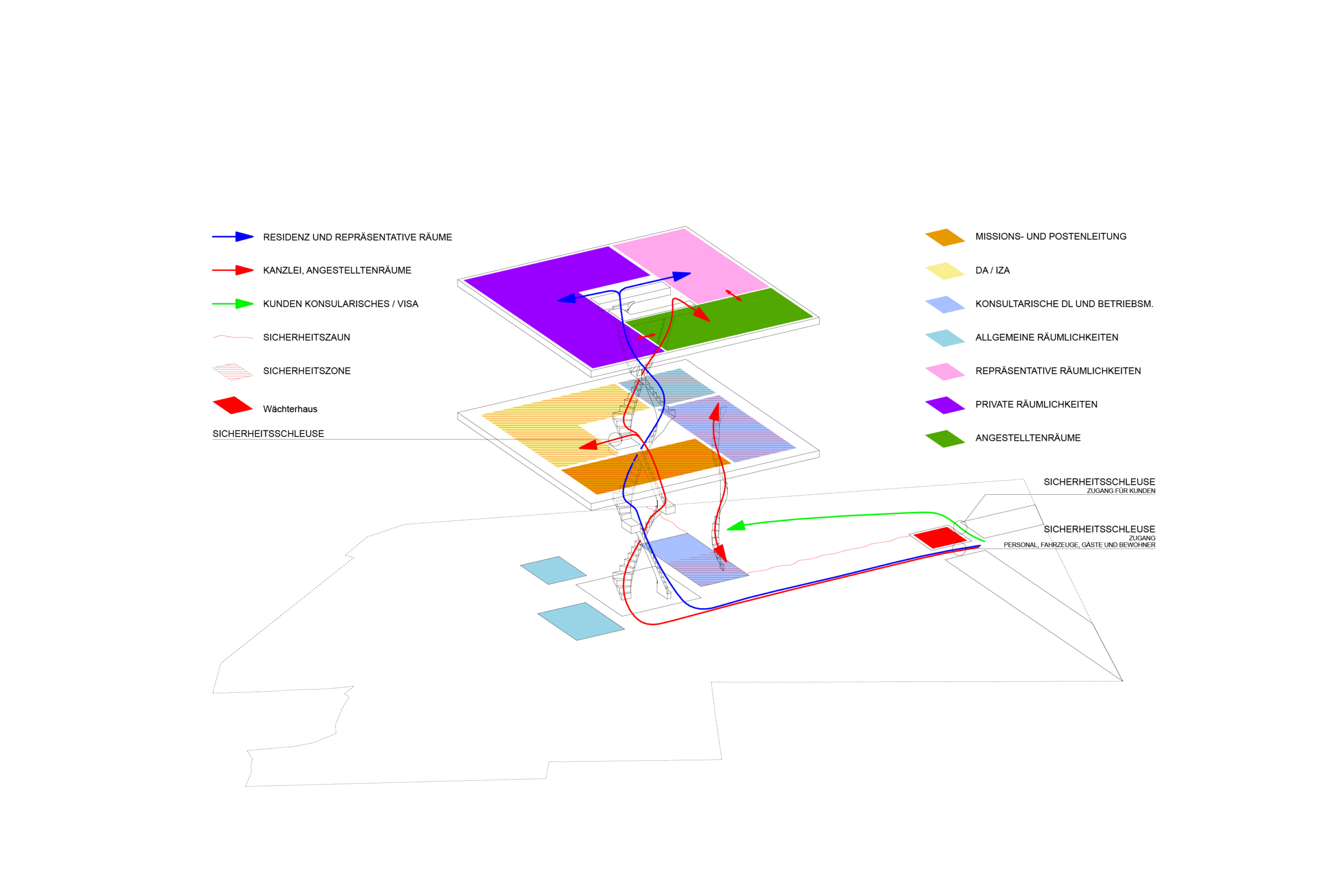

Das quadratische Volumen orientiert sich parallel zum leicht abfallenden Terrain. Der Arealzugang übernimmt die Geometrie der Botschaft und schafft durch die Einbuchtung der Sicherheitsumfriedung eine klare Adresse. Hier teilen sich die sicherheitstechnisch separierten Wege zur Botschaft durch ein zentral gelegenes Wächterhaus.

Der Neubau der Schweizer Botschaft in Addis Abeba steht aus Respekt und Achtung gegenüber dem Gastland auf einem minimalen Fussabdruck. Gleich einem Baum, der Schutz und Schatten spendet, bietet auch die Botschaft einen Ort der Zuflucht, der Begegnung und des Austauschs. Im Sinne des Föderalismus werden sämtliche Funktionen unter einem Dach vereint.

Das Erdgeschoss wird vom Aussenraum umflossen und ist einerseits mit temporär genutzten Funktionen, wie dem Mehrzweck- und Reservearbeitsraum bespielt. Diese Räume lassen sich mittels verschiebbarer Glastüren flexibel einteilen oder sogar komplett öffnen, sodass verschiedene Aktivitäten geschützt unter einem Dach im Garten stattfinden können. Andererseits werden die Kunden für Konsularisches und Visa empfangen und bedient. Dieser Teil ist in der nordöstlichen Ecke der Parzelle durch einen Zaun abgetrennt. Da sich die Arbeitsplätze der Angestellten für Visa und Konsularisches in der Sicherheitszone befinden, sind sie über eine Wendeltreppe mit der Kanzlei verbunden. Die Auskragung übers Erdgeschoss schafft ferner eine grosszügige, gedeckte Eingangssituation.

Das gesamte erste Obergeschoss liegt innerhalb der Sicherheitszone und wird über eine Schleuse im Treppenhaus betreten. Durch das statische System ist dieses Bürogeschoss frei bespielbar und geprägt durch seine Offenheit und visuelle Durchlässigkeit. Es befindet sich auf Höhe der Baumkronen, dadurch ist die Natur allgegenwärtig.

Die Residenz und die repräsentativen Räume im zweiten Obergeschoss haben einen eher introvertierten, privaten Charakter. Loggienartige Patios bilden hier einen Filter zur Aussenwelt. Diese Gartenzimmer laden zum Verweilen im Freien ein und verbinden die angrenzenden Räume visuell zu einem grosszügigen, hellen und grünen Raumgefüge. Die Angestelltenzimmer sind ebenfalls im zweiten Obergeschoss und über einen Gang mit der Botschafterwohnung und den repräsentativen Räumlichkeiten verbunden.

Die Begegnung der unterschiedlichen Funktionen findet im Treppenhaus statt, das durch zwei ineinandergeschlungene Treppen die Betrachtung des Gegenübers zulässt ohne sich dabei direkt zu kreuzen. Eine dieser Treppen geht direkt ins zweite Obergeschoss und ist der private Zugang zur Residenz und zu den repräsentativen Räumen. Die zweite Treppe ist für Angestellte der Kanzlei im Bürogeschoss und für die Angestelltenräume der Residenz.

Die Materialität des Gebäudes wird durch seine statischen Gegebenheiten definiert. Der Stahlbeton als tragendes Element bietet durch seine Kraft und Eigenschaften ein optimales Material für die Gestaltung des Baukörpers. Durch die Pigmentierung mit erdigen Tönen und in Verbindung mit dem natürlichen Rohstoff Holz fügen sich die Komponenten zu einem harmonischen Ganzen in die Landschaft ein.

AuftraggeberIn

Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

Auftragsart

offener Wettbewerb, Neubau Schweizer Botschaft mit Residenz

Gesamtbaukosten

CHF 15 Mio